デスクトップヒストリー

- 2010-02-07

以前に応募した、Windows 7杯 自作PCの祭典 2009ですが、部門賞「勝手にオレが一番!部門」で無事受賞することが出来ました。部門賞の5台の中から、一般投票でグランプリを決めるので、是非とも私に投票してやってくださいー。あと2/13に秋葉原のリナカフェで当日一般投票&結果発表があるそうなので、そちらも是非どうぞ。あ、私の応募記事ですが→neue cc - デスクトップシアター for Windows 7杯になります。発表会場ではパネルに写真を飾るそうなので、もう少し良い写真を撮っておけば良かったなあ。昔は壁紙を揃えたりカッコつけた照明にしたりしてたんですが、今回は応募締め切りギリギリで必死に写真撮って記事書いて、ってやってたので余裕がありませんでした。若干後悔。

私的には、定格パフォーマンス部門の人のLevel 10が自作PC本体の魅力としてはカッコイイ!ですね。写真の構図が憎い。 あと、バカPC部門の冷蔵庫PCはナイスですな。リザーブタンク=ペットボトルは最高のアイディアだと思います。それにしても、かなり大掛かりに加工してあって、凄いなあ。まさに自作PC、という凄さでは一番ですね。他は、んー、特別賞のマルチタッチ賞が該当なしなのはしょうがないかな。Windows7杯なので、Win7の追加機能であるマルチタッチを!というのは分からないでもないけれど、自作PCでマルチタッチを生かすっていうのは難しいよ。一体何をどうすればいいんだ、という。

写真で振り返る机上写真の歴史

写真が残ってなかったりするのがあるのが悔しいなあ。とか思いつつも、残ってるものを探してきました。ローカルHDDに見つからなくても、Web上に残ってたりして助かりました。やっててよかったWebサイト。といっても、やはり残ってないのも多いのね。残念。

2002年です。VAIOなので自作PCじゃないよ! これは何と言うか、懐かしいね。非常に懐かしい。CRTモニタはともかく、MDデッキとかMIDI音源(YAMAHAのMU2000)とかポータブルCDプレイヤーとか、今じゃあすっかり廃れたものが映っていて泣ける。マウスはIntelliMouse Explorerの、たぶん初代かな。

飛んで2006年です。4年も飛んじゃうのが痛い、こうなるまでにも過程があったんですが……。2002年の写真を見て思いっきり懐かしめたので、もっと残ってると良かったのだけど。既にXbox360だものねえ(画面のものはPGR3)。時代飛びすぎ。この頃はCRT信者でモニタを22インチCRETにしてトランスコーダーで写していましたね。液晶なんて残像!残像!あんなもんクソだ使えねー。CRT解像度最強だし。とか言ってた気がしますが、なかったことにしましょう。ちなみに2chスピーカーはこの頃のほうが良いの使ってました。PIEGAのアルミニュウム筐体のスピーカーでして、音もデザインもとても気に入ってました。サラウンド環境は7.1ch。マウスはMX1000かな、これは。多ボタンマウス信者の始まりである。

2007年の8月。いつのまにやら全モニターが液晶になってる。やっぱ液晶だとスタイリッシュな感じになりますなー。大きさは全部WUXGA(1920x1200)。サラウンドは、センタースピーカーなしの6.1chという若干変則的な形を取っていました。デスクトップシアターだとセンタースピーカーの置き場に困るんですよねー。この問題を解決させられなくてずーっと悩んでいました。ま、この頃はセンタースピーカーは左右スピーカーの中央で聞けるのならなくても問題ない。一人で椅子に座って聞くデスクトップシアターではファントム再生(左右のスピーカーでセンタースピーカーの音を仮想的に作る)でも問題ない。むしろ、そのほうが音の統一感が出ていい。とか言っていましたが、なかったことにしましょう。マウスは恐らくMX-R。キーボードはHappyHackingKeyboardですなー。デザインは最高に好き。でも、今は日本語配列のRealForceになりました。

2007年の11月。これはデスクトップシアターの薦めという記事で書いた時のもの。スピーカーを小型スピーカーに変更したことで、9.1ch環境になりました。スペース的にも大型スピーカーを廃したことで余裕が出て正解だったと思っています。センタースピーカーも、(モニタ土台のほうの)デスク下に配置することで解決。PIEGAのスピーカーとの決別と、それによる2ch再生力の低下に悩んだんですが、それは今ではSTAXで聴くからいいもん、という方向で解決(?)しました。

2008年の11月。こりゃまたえらく簡素になったねー、というわけですが、これは引越しして一人暮らしを始めた時の写真です。モニタとかデュアルでいいっすよ、とか思って色々と整理したはずなんですが、やっぱりデュアルでは不満になったので結局、買い揃えていくことになったという。なんだかなー。ともかく、新生活のフレッシュさを感じたり感じなかったりして、ちょっと思い出深い。涙ちょちょぎれます。で、まあ、私は家にいる時は、このデスク左にちょっと映ってるベッドで寝てるか、椅子に座ってるかの二択しかありません。NEETになりたいなあ。職場なんて行きたくないでござる。

2009年の2月。これはneue cc - 解像度6000オーバーという記事で書いたもので、メインモニタがついに30インチになりました記念。メインモニタとあわせて左右のモニタも新調しました。ちなみに、せっかくの縦回転ですが、今の環境だと縦が塞がっているので出来ないんですよねえ……。トレードオフといえばそうなのですけど、この頃がちょっと懐かしい。

2010年の1月。これがneue cc - デスクトップシアター for Windows 7杯の写真で、今の環境です。9.1chなのですが、AVアンプを変えたので全方位を横一列に取り囲んでの9.1chじゃなくて、フロント上部に2台設置しての9.1chという環境に変わりました。このハイトスピーカーの置き方は最近出たドルビープロロジックIIzという規格によるもので、徐々に増えて行くんじゃないかと思っています。まあ、あとは再びクアドラプルモディスプレイ環境に戻ったり、ノートPCがあるから5画面だよ、といった感じであったり、今までの集大成的なものになっています。

といったわけで、駆け足で振り返ってみました。やっぱ2002-2006の間の写真がないのが痛い。絶対後悔するので、写真はちゃんと残しておきましょう、まる。ブログにアップしておけば、サルベージも容易でいいね!ていうか、実際2002年の写真以外はローカルに残ってなくて全部ウェブから引っ張ってきたのですが……。やっててよかったWebサイト。あと、写真がちっとも上達しないのが酷い。むむむ。

AnonymousComparer - ver.1.2.0.0

- 2010-02-04

AnonymousComparerを再度バージョンアップしました。ダウンロードは上記リンク先、CodePlexからどうぞ。バグがなければ、これで最後だと思います。いやもう内容的には出尽くしたかな、と。更新内容はIComparer<T>を作成可能にしました。また、OrderByでIComparer<T>を利用するものへ、拡張メソッドを追加しました。

// こんなシーケンスがあるとして、IComparer<T>を使用してその場で自由に比較を指定したい

var seq = new[] { 1, 2, 3 };

// IComparer<T>を作る

var comparer = AnonymousComparer.Create<int>((x, y) => y - x);

seq.OrderBy(x => x, comparer);

// OrderBy/ThenByに拡張メソッドが追加されているので、型推論が効いたまま書けます

// List.Sort(Comparison)みたいなイメージですかね

seq.OrderBy(x => x, (x, y) => y - x); // 3, 2, 1

seq.OrderByDescending(x => x, (x, y) => y - x); // 1, 2, 3

LinqにはDescendingが用意されているので、あまり使い道はなさそうですね。私もOrderByのICompare<T>オーバーロードを使いたいと思ったシチュエーションが今までにありませんし……。第一引数がkeySelectorなので、それで十分用を足せちゃうのですよね。それにしても、DescendingでIComparerを指定した場合の結果は紛らわしくていかんですな。

さて、更新内容はもう一つあって、むしろこっちのほうが重要なのですが、compareKeySelectorを利用したオーバーロード(Linq演算子への拡張メソッドは全部それです)で、シーケンスにnullが含まれている場合にnullで落ちるのを修正しました。今回からはヌルぽで落ちません。どういうこっちゃ、というと説明しづらいのでコードで。

class MyClass

{

public int MyProperty { get; set; }

public override string ToString()

{

return "Prop = " + MyProperty;

}

}

static void Main()

{

var array = new[]

{

new MyClass{MyProperty=1},

null,

new MyClass{MyProperty=2},

null,

new MyClass{MyProperty=1}

};

var r1 = array.Count(); // 5

var r2 = array.Distinct().Count(); // 4 (nullが重複として消える)

foreach (var item in array.Distinct(mc => mc.MyProperty))

{

Console.WriteLine((item == null) ? "ヌルぽ" : item.ToString());

}

// 出力結果は

// Prop = 1

// ヌルぽ

// Prop = 2

}

といった感じです。分かったような分からないような?

ver.2.1.0.1

- 2010-01-28

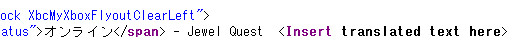

Jewel Questで「未知のエラー」が発生する件を修正しました。言い訳がましいですが、これXbox.comのバグですよ! Netflixの時もなんじゃこりゃ、と思ったんですが、今回は"Insert translated text here"です。明らかにオイオイオイオイしっかりやれよ、って感じにアレなメッセージが浮かび上がってます。

こんなのがステータス画面のソースを開くと確認出来ます。いやまあ、だから何だって話ではあるのですけど。イレギュラーなことやってるのはコッチですからね……。

さて、ところで今回の不具合は1月上旬に報告を貰ったのに対処したのが1月ギリギリってどういうことよ、すみません本当にゴメンナサイ。不具合情報の報告は大変ありがたいのですけど、ちゃんとそのありがたさに応えなきゃダメですね、私。特に今回は確認も修正も全く難しくないところなので、しっかりしろよ、というお話でして。今後はしっかり対応していきます。

ただ、既知の不具合である、一部の人がログイン段階でコケるという件は全く手付かずです。いやー、自分のとこに環境ないとさっぱり分からん。あ、あとカルドセプトでステータスが反映されない件も放置中です、すみません。気が向いたら、というかソフト入手したらそのうち……。

AnonymousComparer - ver.1.1.0.0

- 2010-01-26

AnonymousComparerをバージョンアップしました。ダウンロードは上記リンク先、CodePlexからどうぞ。更新内容はCreateのオーバーロードに追加して、IEqualityComparerの完全模写を可能にしました。今まではキー選択だけだったのですが、今回からはEqualsとGetHashCodeを個別に指定することが可能です。

var myClassComparer = AnonymousComparer.Create<MyClass>(

(x, y) => x.MyProperty == y.MyProperty, // Equals

obj => obj.MyProperty.GetHashCode()); // GetHashCode

こんな感じに指定します。全くもってそのままです。Equalsとかをラムダ式で指定するというだけです。型推論は効きませんので指定してやってください。なお、使い方自体は全然変わってませんので、普通の使い方は初回リリース時の記事を参照ください。

以下オマケ。

// ランダムでtrueかfalse返すComparer

var rand = new Random();

var randomComparer = AnonymousComparer.Create<MyClass>(

(_, __) => rand.Next(0, 2) == 0, _ => 0);

// 間引くのに使えるぜ!

var mabiita = list.Distinct(randomComparer).ToArray();

// とか思ったけど、最初の一つ目は必ず選択されるのよね(Distinctなので当然……)

// といった、特殊な間引き方をしたい人はどうぞ(いません)

// 普通にやるならWhereでランダムにフィルタリングするのを選びます

色々と用途が考えられるようで、そもそもEqualityComparer自体があまり使う状況ってないので、使い道が考えられない微妙な感じが素敵です。まあ、AnonymousComparer自体はふつーに使う分にはふつーに便利ですので、Linqのお供にどうぞ。もう一つ、今度は役に立つ例でも。

class MyClass

{

public int Prop1 { get; set; }

public string Prop2 { get; set; }

public string Prop3 { get; set; }

}

static void Main()

{

var array = new[]

{

new MyClass{Prop1=30, Prop2="hoge", Prop3="huga"},

new MyClass{Prop1=100, Prop2="foo", Prop3="bar"},

new MyClass{Prop1=100, Prop2="hoge", Prop3="mos"},

new MyClass{Prop1=30, Prop2="hoge", Prop3="mos"}

};

// Prop1とProp2が一致するのだけ省きたい!といった複数キー指定は匿名型を作る

array.Distinct(mc => new { mc.Prop1, mc.Prop2 });

}

複数キーで比較したい時は、匿名型を作るのが手っ取り早いです。こういった用途に匿名型を使うというテクニックは、Linqの他のところでも結構出てくるので覚えておくと便利です。富豪的?気にしない気にしない。

日常雑話

- 2010-01-24

扁桃炎で水曜日にダウンしてから(扁桃炎って40度も熱出るんだねー、インフルエンザかと思っちゃったよ)本当にダウンしっぱなしで、ここ数日は寝て薬飲んで寝るだけの最低最悪でした。今も全然治ってないので最悪です。そんな時でも人は働かなきゃ行けないんですね、社畜! NEETになりたいよう。さて、そんなわけなのですが、そろそろやることがいっぱいつまってきてしまっているので整理します。だらだら生きてるとだらだらネット見てTwitterやって過ごすだけになってしまうのです。それは私です。

- XboxInfoTwitでJewel Questをプレイ中の人がいると「未知のエラー」で死ぬ件を修正する

これは原因まで掴めているし、そもそもこの件については、わざわざ教えてもらったというのに半月スルーしていたという最低な有様なのでとっとと直しなさい、という話なので直します。体調が悪い時にやるとポカミスやりそうなので、体調治ったら真っ先にアップデートかけますので。

- OS再インストールする

物凄くグチャグチャなので、ずーっと再インストールしようと思っていたのですが延ばし延ばしにしすぎました。どうでもいい話なのですけど、とっととする、とここに書けばいい加減にやる気を出す気がしてきました。気のせいです。

- Rxの記事書く

ネタは結構いっぱいあるのですが、Forumが活況すぎてそっち追うのにいっぱいいっぱい。あとRx自体が実に難しくて、私の能力的に結構いっぱいいっぱいです。あと英語のせいで脳みそが知恵熱でオーバーヒートしてます。私のTOEICのスコア舐めるなよ(受けた事ないので知らないけど、多分想像を絶するほど低い)。扁桃炎になったのもそれのせい(違)。とりあえず、近いうちにIObservableの連鎖についてきっちり書きたいと思ってます。

- Ajax MinifierにGUIつけたの作る

Ajax Minifierとかみんな憶えてないでしょ。便利なMS製のJavaScript圧縮/解析ソフトです。CUIのみなのでGUIを提供したいと思ったのです。半分作ってあって、一応動くのはあります。ただ全然GUIになってません。Ajax Minifierが告知されてすぐに作り出して、そしてすぐに放置したというダメ人間。完成させたいです。GoogleがClosure Toolsとか出しちゃったしもういっかー、とか思ってません。Microsoft大好きっ子なのでAjax Minifier使うぜ。ていうかネーミングが悪いよね。Ajaxあんま関係ないし。

- linq.js WSH拡張作る

作る。作る。本気本気。もう1月も終わりそうなのに何も手をつけてないけど本気。

- プログラミングHaskell読む

F#の本がamazonから届いてしまう前に読む(笑) ちなみに積み本はいっぱいあって、どうしたものかなー、って感じですねえ。レガシーコード改善ガイドとリファクタリングとEffective C#と初めてのRubyと、まあ、そんなのを積んでます。そんな量でもないか。まあとにかく、積み本は良くないのでちゃんと読めって話ですな。

- シュタインズゲートをプレイする

- アサシンクリード2クリアする

シュタゲ未プレイなのが許されるのは(ry それにしても最近積みゲー多すぎですね。ゲームへの欲望ってのは本当に確実になくなってますねえ。そんなにC#楽しいか!って話なのですが。C#楽しいよLinq可愛いよハァハァ。それがいいのか悪いのかはなんとも言えないですけど、ただでさえ視野狭窄な私なので、ゲームからインスピレーションを受けないと感性が完全に死ぬので切らしたくはないですねぇ。今後はバイオショック2とガクブル島(OBLIVION)とスプセルコンヴィクションかな、手を出すのは。XBLAのDarwinia+は出たら買うと思う。まさかNAIJはないでしょう……。オフィシャルで動画見れます→Darwinia+ Promotional Trailer Streaming。良い感じ。

と

いうわけでどうでもいいTODO?の列挙でした。もう少し先の方を見ると、一応コレ作りたいとかアレ作りたいとかいう計画もあるんですが、少しも手をつけてないうちは妄想でしかないので、現実的な目の前の課題をちゃんと片付けてから夢見なさい、ですね。薬飲んでも続く微熱と下痢が治ってくれさえすれば――。TODOを消化出来る、なんてことはないんですが、ここ数日の人生死んだ感がヤヴァかったので、ちょっとは心入れ替えてやるんじゃないかと思われます。

人生死んだ感が発生すると、何か美味しいものが食べたくなって、食べログで近場の店を漁るなどしてしまうのだけど、一人じゃ入れないな、しょぼーん。となるなど。そんな時は「孤独のグルメ」を胸に……。いや、ランチと夜は違うじゃないですか。考えてみると孤独のグルメはお昼が多かったような。とりあえず今は美味しいビーフシチューが食べたい気分なので夜に一人で言っても平気な感じにコースじゃなくてビーフシチューだけ食べて帰れるような店(そんな都合のいい店などない)を探すという無駄に時間費やしてます。寝ろ。

デスクトップシアター for Windows 7杯

- 2010-01-15

Windows 7杯 自作PCの祭典 2009応募の記事です。

応募対象は「勝手にオレが1番! 部門」で、コンセプトは「デスクトップシアター」。机周りと一台のPCに全ての機能を集約させることで、椅子から一歩も動くことなくゲーム、映画、インターネット、プログラミングなどあらゆることを快適に行うという引きこもり推奨システムです。実際、私は寝るとき以外は常に椅子の上にいます。

個室やワンルームの狭い空間を有効活用する、という点でもPCに全てを集約させるというのは合理的判断だと思います。その狭い部屋にテレビを入れる必要はあるのか?ディスプレイで全部まかなえばいいじゃない、ノートPCなんて捨てろ! 自作PCを組め!

最近では1920x1080のマルチメディア用途を狙った(ただのコスト削減流用という話でもある)16:9 HD液晶も数多いので、別に珍しいスタイルではないのですが、デスクトップシアターはただたんに表示させるだけ、ただたんに集約させただけではありません。スペースがないから妥協して集約させたのではなく、集約させたが故のメリットをハードウェア・ソフトウェア両面から徹底的に追求しました。

なお、画像はクリックすると原寸写真に遷移します。

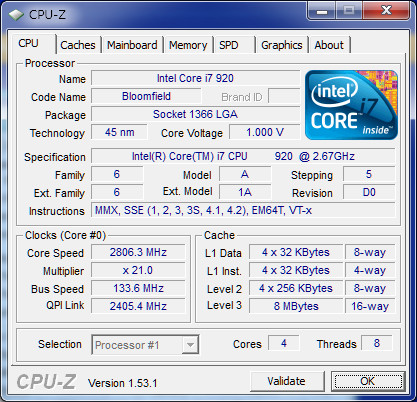

構成パーツ

CPU : Intel Core i7 920

マザーボード : Asus P6T

メモリ : Corsair TR3X6G1600C8 2GB x 6

ビデオカード(メイン) : ELSA GLADIAC GTX 260 896MB(NVIDIA GeForce GTX 260)

ビデオカード(サブ) : LEADTEC WinFast PX8400 GS TDH Silent(NVIDIA GeForce 8400 GS)

SSD(メイン) : Intel SSDSA2MH08 X25-M 80GB x2 (RAID 0)

HDD(サブ) : SEAGATE ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200) x2 (RAID 0)

光学ドライブ : Pioneer BD-ROM BDC-202

CPUクーラー : サイズ MUGEN∞2 無限2 SCMG-2100

ケース : CoolerMaster Sileo 500

電源 : CoolerMaster Silent Pro M600

センターモニタ : NEC LCD3090WQXi(BK)

サイドモニタ : SAMSUNG SyncMaster 2343BW x2

トップモニタ : DELL 2405FPW

HDMIキャプチャボード : Blackmagic Design: Intensity

AVアンプ : ONKYO TX-NA1007(B)

スピーカー : ECLIPSE TD307II x9

サブウーファー : ECLIPSE 316SW

Game Console:Xbox360 Elite

使用OS : Windows 7 Ultimate(64bit版)

PCケース内部

モノがある関係上、こんな角度からしか撮れなくてすみません。パーツよくわかりませんよね、これじゃあ。PC本体はあまり特筆すべき組み方でもなく、いたって普通です。メインドライブのSSDx2のRAID 0は体感ですら明らかに高速で非常に快適。プチフリ?そんなのありませんよ。みんなSSDにすればいいのさ。容量不足(160GB)は基本的にはそこまで深刻でもないのですが、HD動画キャプチャを行うので(主にXbox360の、1時間で数百GB行く)、大容量かつ高速なドライブが必要(未圧縮でキャプチャするため速度がないとコマ落ちします)。そのため、サブとして1.5TBのHDDをx2 RAID 0で用意。静音PCを狙ってHDDはスマートドライブに格納、また密閉度の高いケースを利用しました。CPU, Caseファンも平常時は低速回転させています。

かなり窒息度が高く、熱源も少なくないため温度モニタリングの状態は常に怪しげで不安度高し(平常時CPU温度55度前後)。そして絶望的な配線センス。次にPCを作るときは配線を魅せるようなのが作りたいかも。

PCケース外観

見た目はヘンテツもないわけで、実際のところ部屋の光の当たらない隅に置いてあるので、黒ければそれで良かったりします。なので、外観デザインは目立たないこと、ただそれだけを求めました。ついでに天板のサイズがぴったりだったので、ヘッドフォンアンプのSRM-600limitedを載せています。更にその上にオーディオインターフェイスとしてRME Fireface UCを設置。これは、明らかにオーバースペックでした。色々と反省。買う前は使いこなす構想があったのですが、今じゃあSTAXとAVアンプに音を送るだけの「聴き専」野郎ですよ! 許すまじ。時間に余裕ができたら、追々弄っていきたいです。

解説文

正面画像は一番上で使ったので、周囲を写して。4画面で9.1chサラウンドでXbox360しながらも同時に攻略サイトを見ながらTwitterに投稿しつつ動画キャプチャのモニタリングもしながらついでにUStreamで動画配信(以前にUstreamでFlash Media Encoderを使って高画質配信するためのまとめという記事を書いています)も出きれぅ(動画配信の状況は冒頭写真がそれです)。

やりすぎ。しかし圧倒的に便利。これこそ、まさに集約させたが故のメリットです。どれだけ過剰なやりすぎ要求にも答えてくれる、それが自作PC。

マルチメディア再生も当然、全てPCで行います。PCで動画を見ると解像度の差がTVで見るよりも、モロに出ますからね、持っててよかったBlu-rayドライブ。Xbox360好きーな私ですが、別にBlu-rayは否定しませんよ?(別にPS3も否定しませんが……買わないというだけで)。

DVDはTotal Media TheatreのSlimHDで再生しています。NVIDIA CUDAを利用した超解像による拡大処理で、Blu-rayに迫……りは全然しないのですが、まあ、何もしないスケーリング処理よりかは遥かにマシです。

音声はBD, DVD共に、PCではデコード処理は行わず生データのまま光出力でAVアンプに回してのサラウンド再生。ちなみに普通の2ch音楽の再生も、AVアンプでサラウンドエフェクトかけて聴いてたりします。音場がグッと広がって良いものです。普段はサラウンドで、しっかり聴きたいときはヘッドフォンで。そういう切り分けをすると、音楽がより楽しめます。

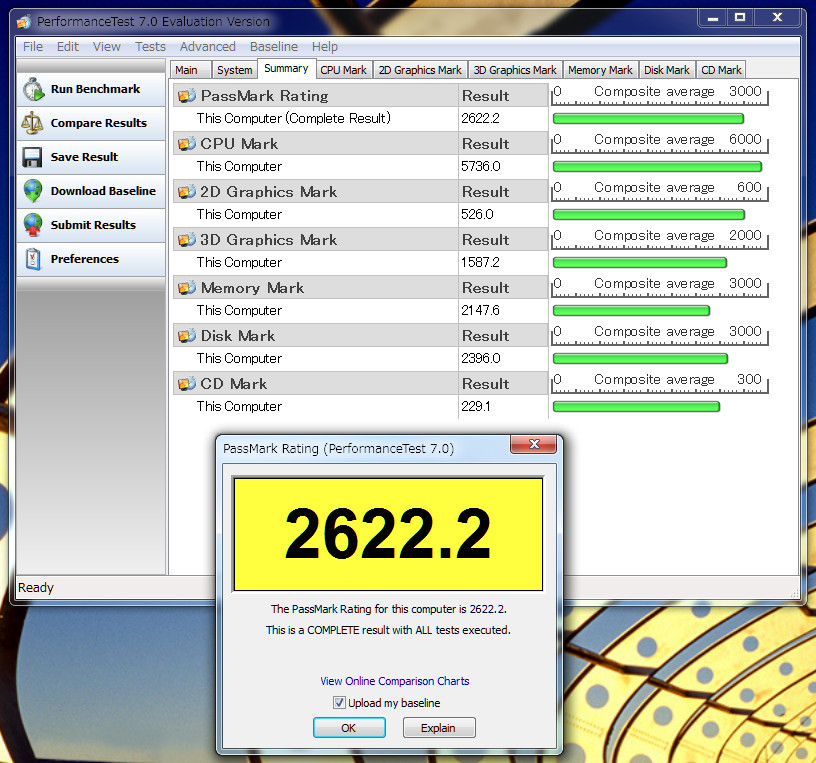

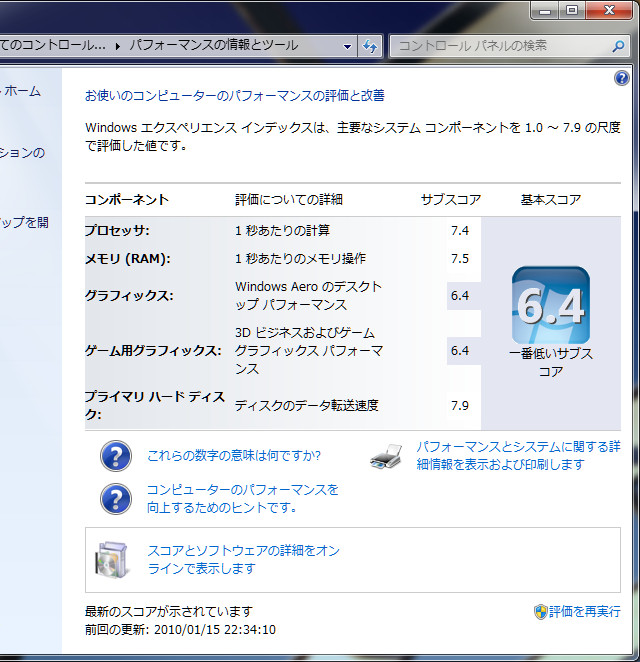

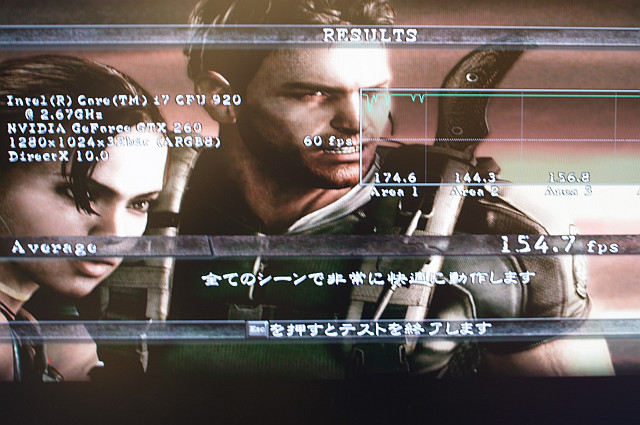

ベンチマーク

以上のようにコンテストの趣旨を履き違えたかのごとく、自作PC本体よりも周辺環境の拡充に力を注いでいるため、ベンチマーク結果はどうでもいいと思ってたりします。ただの飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。

Windows 7を使って良かったと感じた点

いやー、いいOSですよ。画面綺麗だしメモリ大量に積めるし。メモリは7ではなく64bit OSの利点なわけですが。Win7は64bitのみの提供でも良かったんじゃないかしらん。ショートカットキーの充実(Winキー+矢印によるウィンドウサイズ変更とか)は最高に便利ですね!と、褒めたいのですが、この辺はAutoHotKeyによる自作スクリプトで解決していて使っていなかったり……。まあ、わざわざAutoHotKeyを導入しなくても使えるというのは良いことです。Windows標準搭載により、こういうことが出来ることの便利さが周知されるというのも素敵。この、偏狭のブログで幾ら布教させようとしても閑古鳥が泣くだけで虚しさがつどりますが、Microsoftが布教してくれたなら、それで満足です。さすがMicrosoft、(以下略)にしびれるあこがれるぅ。

あ、モニタの多さによるウィンドウ移動の大変さはAutoHotKeyの自作スクリプトで解決させました。 -> AutoHotKeyによるマウスカスタマイズとマルチディスプレイのためのスクリプト

デスクトップシアターはWindows OSとハードウェア(自作PC)とソフトウェアが全部噛みあってこそ成り立つもの。私はOSにもハードウェアにも貢献出来ませんが、一個人として、ソフトウェア側からの拡充に努めたいと思っています。AutoHotKeyスクリプトもそうだし、Xbox360の隣で常にPCが起動しているならPC側で、ネット経由でXbox360の状況をモニタリングすればいいぢゃない -> XboxInfoTwit とかもそう。

何にせよ、アホみたいに大量にソフトを起動してもメモリ余裕、OS大安定、動作軽快なわけでして、Windows 7の凄さ、良さというのを実感するところです。そういえば、Windows7といったらマルチタッチ対応も挙げられます。デスクトップシアターに有効活用できないかなあ、どうやったら上手く組み込めるかなあ、というのを考えています。まだまだ拡張の構想はあるので、来年は更にパワーアップしたもので応募してみたいですね!

更新履歴

2010/01/22 CPU-Zによるベンチマークの画像を張り忘れていました(画像自体のアップロードは行っていたのですがHTMLに張り忘れていた)。申し訳ありませんでした。

C#(.NET Framework)の文字列連結について

- 2010-01-07

一般に文字列を+=で連結するのは遅いと言われています。事実そのとおりで、多量の連結を+=で行うと死ぬほど時間がかかります。例えば、以下のようなコードで示されることが多いでしょう。

// ベンチマーク用関数(10万回実行)

Func<Action, TimeSpan> bench = action =>

{

var sw = Stopwatch.StartNew();

for (int i = 0; i < 100000; i++)

{

action();

}

return sw.Elapsed;

};

// StringBuilderの計測(最後のToStringを入れてませんが、あまり変わらないのでスルー)

var sb = new StringBuilder();

var sbTime = bench(() => sb.Append("hoge"));

// stringの+=での計測

var s = "";

var stringTime = bench(() => s += "hoge");

Console.WriteLine(sbTime); // 0.004sec

Console.WriteLine(stringTime); // 14.97sec

0.004secと15secでは話になりません(正確には、StringBuilderでは最後に文字列に変換するToStringを入れるべきですが、それでも1secは超えなくて差は歴然なので省略します)。ならば、文字列を連結する場合は、どのような時でもパフォーマンスのためにStringBuilderを使うべきでしょうか? 答えは違います。

// ILではひとつにまとまる

// IL_0001: ldstr "abcde"

var s = "a" + "b" + "c" + "d" + "e";

定数の連結はコンパイル時にひとまとめにされるので、StringBuilderを使うのは愚かな選択となります。この辺はILDASMで見ればわかるし、Reflectorでもひとまとめになって展開されているのが確認できます。では定数ではなく動的に値を返すものは?

static string Get()

{

return DateTime.Now.ToString();

}

static void Main(string[] args)

{

// IL_0031: call string [mscorlib]System.String::Concat(string[])

var s = Get() + Get() + Get() + Get() + Get();

}

ILを見ると、s += Get(); s += Get(); みたいな展開のされかたにはならず、String.Concat(string[])が呼ばれることになります。よって、速度を心配してStringBuilderを使う必要は全くありません。測定してみましょう。(ちなみにs+=Get()だとString.Concat(string,string)が大量に呼ばれることになるのが遅い理由)

// benchとGetは上で使ったのと同じものを流用

var sbTime = bench(() =>

{

var sb = new StringBuilder();

sb.Append(Get())

.Append(Get())

.Append(Get())

.Append(Get())

.Append(Get());

var s = sb.ToString();

});

var stringTime = bench(() =>

{

var s = Get() + Get() + Get() + Get() + Get();

});

Console.WriteLine(sbTime); // 0.65sec

Console.WriteLine(stringTime); // 0.64sec

速度はほとんど変わりません。StringBuilderとString.Concatでは処理の中身は結構違いますが、速度変わらないのならどっちでもいいよね。なら、記述しやすいほうを選ぶのが良いでしょう。妄信的にパフォーマンスのためにStringBuilder!とか思っている人は、少し考え直してみてください。そんなの当たり前だろ常識的に考えて、と思っていた時期が私にもありました……。世の中は存外StringBuilder神話に溢れているかもですよ? いやほんと。あとC#なら逐語的リテラル文字列もお忘れなく。

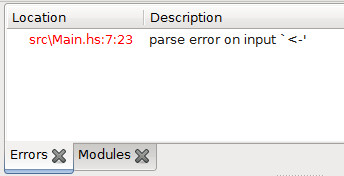

Haskell用IDE 「Leksah」の紹介と導入方法

- 2010-01-04

本格的にプログラミングを学び始めたのがC# with Visual Studioな私としては、充実した、とまではいかなくてもそれなりに動くIDEがないとシンドい。新しい言語を学ぶときは、まずIDE探しから始めるのだよ、はっはっは。と、全く自慢にならないゆとりっぷりを晒してしまうわけですが、事実辛いものは辛い。そしてHaskell。日本語による書籍も4冊出ていて、学習しやすくなったものの実行環境導入の敷居の高さは変わらず。GHCi(インタプリタ)でコマンド打ち込みながらやれって? いやいや、ムリムリ。

初心者にこそ強力なIDEが必要なのだよー、入力補完や背後でのコンパイルによるエラー報告、色分けにオートインデント、デバッガ。これらが素早いトライアンドエラーを可能にし、学習速度を高める。まずはメモ帳で十分、なんていうのは誤り。学習するなら最初からIDE。ということはneue cc - 最もタメになる「初心者用言語」はVisualStudio(言語?)が、それをHaskellにも持ってこようとしています。大体がしてEmacsってIDEっしょ、もはや。さて、しかしWindowsでEmacsってちょっと……。

Leksah

そこで、Leksahの登場です。HaskellによるHaskellのための開発環境。Leksah(逆から読むと……)はHaskell自身で書かれたHaskell用IDEで、WindowsでもMac OSでも動作します。バージョンは0.6と、まだまだ不安定気味なところも見え隠れしますが(不意に落ちても泣かない)十二分に使えます。インストール・設定も簡単なので、非常にお薦め。Windows用のIDEだと、他にEclipseプラグインのEclipseFPやVisual Studio 2005拡張のVisual Haskellがありますが、試したところどちらもイマイチでした。今のところLeksahしか選択択はないように思います。

Haskell Platform

IDEを入れる前にコンパイラを入れましょう。ということはGHCですね?と思ってしまいますがちょっと違います。Haskell Platformからセットアッププログラムをダウンロードしましょう。オールインワンで全てやってくれます。インストールが終了したら、Leksahのインストールと実行。初回実行時には何やらディレクトリ位置を指定してください的なダイアログが立ち上がりますが、それは無視しても構わなかった、はず、です。

Hello, Worldまで

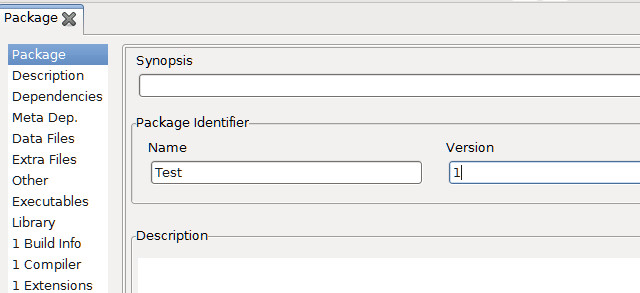

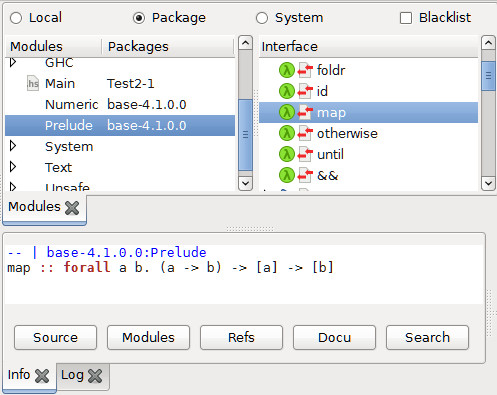

IDEのお約束として、最初の設定は少し面倒くさいです。が、それさえ乗り越えれば簡単生活が待っているので、ちゃちゃっと設定を済ませましょう。まずメニューからPackage->New Packageを選択して新しいPackageの作成。これはVisualStudioで言うところのソリューションですかね。するとPackageのコンフィグ画面が立ち上がっているので、まずはPackage IdentifierのNameとVersionを適当に記載します。

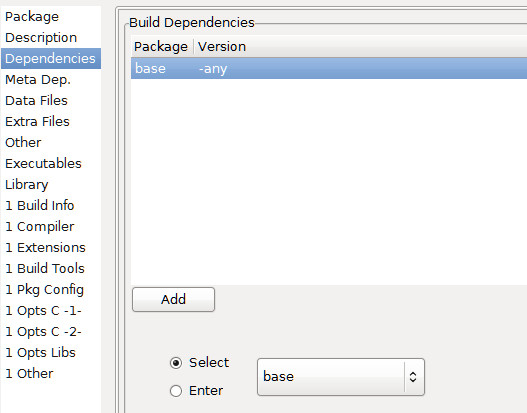

次にDependenciesを選択して、Selectからbaseを選び、Addボタンを押す。これはVisualStudioで言うところの参照設定です。System.dllを読み込むように、baseを読み込むよう指定したわけです。

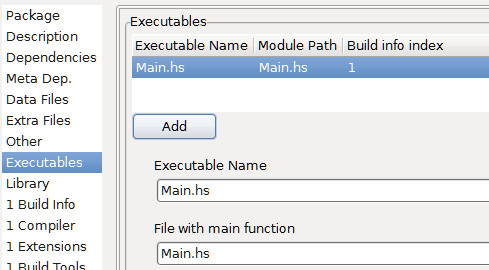

次にExecutablesを選択して、Executable NameとFile with main functionにMain.hsと記述してAddボタン。これはVisualStudioで言うところのスタートアッププロジェクトですね。今はまだMain.hsはないので、後で作ります。

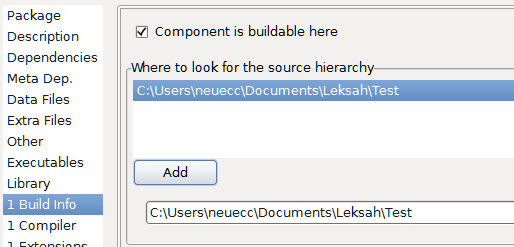

最後に1 Buildでファイルを置く予定のディレクトリを指定したら設定は完了。Saveボタンを押してからClose。

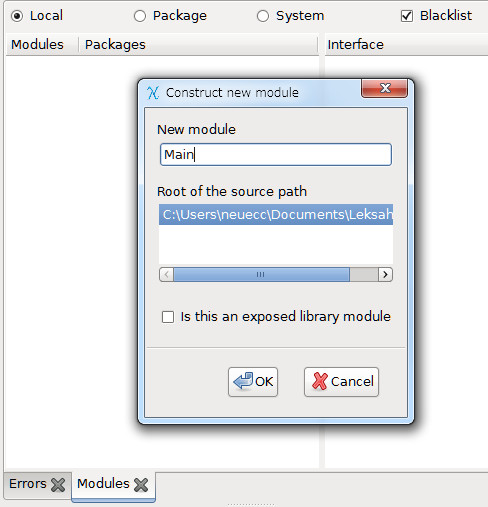

次に右ウィンドウModulesタブを開き、ラジオボタンLocalを選択して右クリックからAdd Module。入力欄にMainと入力すればMain.hsが作成されます。コメントが色々書かれたものが読み込まれているので、とりあえず全部削除。一行目にmodule Main where。あとは好きなように書いて、最後にmain = do以下に実行文を書けば出来上がり。

module Main where -- 名前空間みたいなもの

double x = x * 2 -- とりあえず関数など作ってみる

-- mainは必須。ようはstatic void Mainですな

main = do

print "Hello World"

print $ double 100 -- $でカッコを省く print(double 100)と同じ

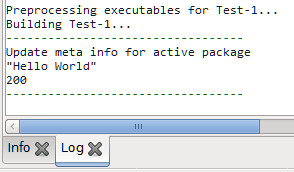

Ctrl+Bでビルド。Ctrl+Alt+Rで実行結果が見れます。 あとは、好きなように書き換えて実行、実行、実行。インタプリタで頑張るよりも学習効率良いですよ、きっと。なお、デバッグはデバッグのアイコンを押してデバッグモードに入って、Show Debuggerでデバッガウィンドウを出して、あとは適当に弄る(よくわかってない)。

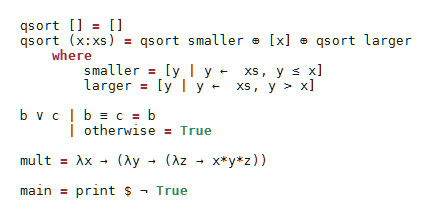

Leksahの特徴

インパクトがあるのが、エディタ上で文字が記号に置換されること。上の画像は一切手を加えていないエディタのスクリーンショットなのですよ。非常に異国情緒に溢れていて、いいですね。λがλですよ。ホットコーナーの舞台裏でのプログラミングHaskellのレビューでも記号について触れられていますが、本の通りの綺麗な記号でディスプレイに表示し、編集出来ます。

ただし、使用するフォントが制限されます。プログラミング用フォントでは、私はConsolasがお気に入りなのですが、Consolasでは一部の記号が化けてしまうため、今はDejaVu Sans Monoを使っています。ただ、これだと今度は日本語が化けてしまったり。

変換される記号はインストールディレクトリの\data\Default.candyで確認出来ます。スペースも補完入力されるのが気にくわないぜ、と思ったら書き換えてやりましょう。また、Default以外にも、.candyファイルを作成してエディタのコンフィグで読み込むcandyファイルを指定すれば、好きな文字を好きなルールで変換可能です。ショートカットキーも同様にHoge.keymapを作成してエディタで直に編集して、コンフィグで指定します。ちなみに私はRunがCtrl+Alt+Rなのは指が厳しいので、とりあえずF5にしておきました。

なお、もし通常表記したい場合は、Config->To Candyを選択することで簡単にオンオフできます。

何か書くと常にバックグラウンドでコンパイラが動いて、エラーを表示してくれます。静的言語の強み!勿論、ダブルクリックで該当行にジャンプできます。

入力補完も効きます。また、ModulesのPackageを見れば、標準ライブラリ一覧と、その型を見ることが出来ます。素早く関数を知る・試すことができるのは学習速度に影響しますからね。非常に便利。これでDescriptionも表示されれば完璧なのですが、今は型のみ。

本

という感じに、プログラミングHaskellをぽてぽてと読んでいます。Haskell自体が刺激的な言語ということもあって、非常に楽しい。良い本です。章末問題の解答は公式サイトでpdfが配られています。そして、最近ではReactive Extensionsですっかりお馴染みに動画を見ることが多いErik Meijerによる各章解説動画もありますね。おお、なんという致せり尽くせり。素晴らしい。

AssemblyInfoの取得

- 2009-12-31

public sealed class AssemblyInfo

{

public string FileName { get; private set; }

public string Version { get; private set; }

public string FileVersion { get; private set; }

public string Title { get; private set; }

public string Description { get; private set; }

public string Configuration { get; private set; }

public string Company { get; private set; }

public string Product { get; private set; }

public string Copyright { get; private set; }

public string Trademark { get; private set; }

public string Culture { get; private set; }

public AssemblyInfo(Assembly assembly)

{

FileName = assembly.GetName().Name;

Version = assembly.GetName().Version.ToString();

FileVersion = GetAttributeName<AssemblyFileVersionAttribute>(assembly, a => a.Version);

Title = GetAttributeName<AssemblyTitleAttribute>(assembly, a => a.Title);

Description = GetAttributeName<AssemblyDescriptionAttribute>(assembly, a => a.Description);

Configuration = GetAttributeName<AssemblyConfigurationAttribute>(assembly, a => a.Configuration);

Company = GetAttributeName<AssemblyCompanyAttribute>(assembly, a => a.Company);

Product = GetAttributeName<AssemblyProductAttribute>(assembly, a => a.Product);

Copyright = GetAttributeName<AssemblyCopyrightAttribute>(assembly, a => a.Copyright);

Trademark = GetAttributeName<AssemblyTrademarkAttribute>(assembly, a => a.Trademark);

Culture = GetAttributeName<AssemblyCultureAttribute>(assembly, a => a.Culture);

}

private string GetAttributeName<T>(Assembly assembly, Func<T, string> selector) where T : Attribute

{

var attr = assembly.GetCustomAttributes(typeof(T), true).Cast<T>().FirstOrDefault();

return (attr == null) ? "" : selector(attr);

}

}

// 利用例

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

var assembly = Assembly.GetEntryAssembly();

var info = new AssemblyInfo(assembly); // こんな感じに。

Console.WriteLine(info.Title);

}

}

通常AssemblyInfo.csに記載する、タイトルとか説明とかバージョンの取得って、用いたいシーンも少なくないわりに存外面倒くさい。そんなわけで補助クラスを作ってみました。コンストラクタにAssemblyを投げ込むと、文字列にして返してくれます。

これと同じことをやるコードを一年ぐらい前に書いたのですが、今見たらどうしょうもなく酷かった……。(あまりにも酷いので見せられません!)。なので、今基準で書き直してみました。いかに型を書かないで済ませるか、いかに行数を少なく見た目をすっきりさせられるか。Func<T, string>という発想が一年前は出来なかったんだなあ。CastやFirstOrDefaultも知らなかったやも。

そんなわけで今年もありがとうございました。無事、閉鎖せずに一年を乗り越えられました。ただ、ある意味閉鎖してますけれどね、ゲサイト的な意味では。今年を振り返るとプログラミング、プログラミング、プログラミングでした。一年前とは見比べるまでもなく成長出来たと思います。ブログにコードを晒すこと、小さくてもいいのでソフトウェアを作って公開すること、というのが確実に貢献してくれました。よく言われる、コード晒せば他の人の添削が期待できるよ!ってのはそこまで期待できないと思うのですが(勿論、ありがたい指摘も幾つかありました、感謝です)、それよりも他の人が見る、という意識をもってコードに取り組むのが効いた気がします。カッコつけて書こうと、何度も練り直すのが結果的には良かったかな、と。

もう少し振り返れば、なんといってもC#、というかLinq。Linqの魅力に取りつかれて、そのままフルスロットルで加速した一年でした。C#や.NET Frameworkに詳しいか? と言われるとまだまだモニョるのですが、Linq to Objectsなら詳しい、と言えるだけの自信はつきました。これは、linq.jsとしてJavaScriptに移植したのが大きいです。動作が完全に一致するよう何度もチェックしたり、Monoのソース読んだり、リフレクタでSystem.Core.dll読んだりしたので、内部をきちんとイメージ出来るようになったので。

来年は、んー、とりあえずlinq.jsのWSH拡張の早期リリースを目指したいです。linq.jsは、個人的には非常に便利だと思っているのですが、ウェブ用のライブラリとしてアピールするのはどう考えても「無理」。パフォーマンス無視で、リスト処理がこんなに簡単に書けるんです、どうでしょう?ってんじゃあ請求力もないって話です。そもそもウェブ用JavaScriptで多用するDOM操作関連は未実装部分(linq.js Xml Extensions)多いし。とはいえ、せっかく作ったわけなので、真面目に布教させたいと思っています。今のところJavaScriptライブラリの隙間、WindowsScriptHost用やテキストエディタのマクロ用としての応用例を探っている、というか実装中。特に、WSH用に使うと物凄く便利なことが分かったので、とっとと実装を終えて、使ってみて欲しいところです。

実装中というか、途中で放置しちゃってるのがアレですが。ちょろっと記事書いたのが8月。今まで、それから全く進んでおりません。XboxInfoTwitのリリースに追われたり、Rxで遊んだりで放置ルートに入ってしまったのですねえ。やる気はめっちゃあるので、来年はまず一番に、linq.jsのWSH拡張のリリースを目指します。本気で本当に。

プログラミング以外だと、今年で一番影響が大きかったのがTwitterかなあ→neuecc on Twitter。今までチャットやネトゲなど、コミュニケーション系のウェブサービスを全く受けつけなかったコミュ不全の私が、唯一利用出来たサービスだという。一人で書き飛ばしていればよくて、無理に繋がらなくていいのが非常に楽。……。まあ、私はもう少し@飛ばしてもいいと思います。むしろ飛ばせ。これも来年の目標、ですかね。

C#のWebRequestとWebClientでCookie認証をする方法(と、mixiボイスへの投稿)

- 2009-12-17

WebからHTMLをダウンロードするにはWebClientが便利です。が、そのまんまだとCookie認証で躓きます。せっかく便利にダウンロード出来るのに、認証を超えられないんじゃ意味が無いよ!というわけかで幾つかのやり方を紹介したいと思います。海外だと沢山情報が出回っているのですが、日本だとWebClientはクッキーがとれないが検索上位に出てくるので、WebClientの利用を諦めて面倒くさいWebRequestを使う羽目になっている人が多いんじゃないかしらん。WebRequestなら@ITの記事、@IT:.NET TIPS クッキーを使ってWebページを取得するには?が引っかかりますからね。

とりあえず、@ITのmixiへの認証を例題に、まずはWebRequestでのやり方を見てみます。

// WebRequestによるCookie認証

// POSTしてCookieContainerに書き込む

var data = Encoding.ASCII.GetBytes(string.Join("&",

new[] { "next_url=/home.pl", "email=めるあど", "password=ぱすわど" }));

var cookieContainer = new CookieContainer();

var req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://mixi.jp/login.pl");

req.CookieContainer = cookieContainer;

req.Method = "POST";

req.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

req.ContentLength = data.Length;

using (var stream = req.GetRequestStream())

{

stream.Write(data, 0, data.Length);

}

var res = req.GetResponse(); // ここでCookieContainerに書き込まれる

// 以下、そのCookieを使えばアクセスし放題

var reqLog = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://mixi.jp/show_log.pl");

reqLog.CookieContainer = cookieContainer; // CookieContainerセット

var resLog = reqLog.GetResponse();

using (var stream = resLog.GetResponseStream())

using (var sr = new StreamReader(stream, Encoding.GetEncoding("euc-jp")))

{

Console.WriteLine(sr.ReadToEnd()); // アクセスできてるのを確認

}

CookieContainerを設定すれば、Cookieのサーバーからの取得も送信も全部自動でやってくれる、というのがポイント。そこは楽です。楽なのですが、WebRequest自体が使いづらい。何をやるにも、いちいちStreamがどうだのこうだのなんてウンザリです。ていうか何だこのvarの多さ、変数乱れ打ち! そうなるとついつい、よーしパパ、ラッパー作っちゃうぞー、とか言ってしまいますが、もう見てらんない。.NET FrameworkにはWebClientというMS謹製のラッパーがあるわけなので、それを使いましょう。認証?Cookie?自前で取ればいいんですよ、ヘッダーから。

// WebClientならポストは超簡単!

var wc = new WebClient { Encoding = Encoding.GetEncoding("euc-jp") };

wc.UploadValues("https://mixi.jp/login.pl", new NameValueCollection

{

{"next_url", "/home.pl"},

{"email", "めるあど"},

{"password", "ぱすわど"}

});

// じゃあCookieはどうするの?というと、ResponseHeaderから自前で抽出します

var setCookie = wc.ResponseHeaders[HttpResponseHeader.SetCookie];

var cookies = Regex.Split(setCookie, "(?<!expires=.{3}),")

.Select(s => s.Split(';').First().Split('='))

.Select(xs => new { Name = xs.First(), Value = string.Join("=", xs.Skip(1).ToArray()) })

.Select(a => a.Name + "=" + a.Value)

.ToArray();

var cookie = string.Join(";", cookies);

// 以降は取得したCookieをHeaderに設定しておけばOk

wc.Headers[HttpRequestHeader.Cookie] = cookie;

var result = wc.DownloadString("https://mixi.jp/show_log.pl");

Console.WriteLine(result); // アクセスできてるのを確認

そう、WebClientでも、ResponseHeaderからSetCookieは取れるのです。なので、ここからCookieにバラしてやれば、あとはHeaderに設定するだけなので簡単です。一見WebRequest並に行数がかかっているのですが、大変なのはCookie分解部分だけです。分解がちょっと面倒なのは否めませんが……。基本的にカンマ区切りとなっていますが、有効期限の設定されているものが含まれていると「expires=Fri, 16-Dec-2011」のようにカンマが入ってしまい、単純なSplit(',')では失敗します。なので正規表現の否定戻り読みでexpires=***,の場合は除外しています。あとは、バラしてクッツケテ、を繰り返して生成。そういえばSelect三連打ですが、これはもちろん複数行にすることでSelect一つで済ますこともできます。でも、そこはそれぞれ役割を切って3つに分けるのが、私の美意識、でしょうか。効率を考えれば匿名型なんて作らない方がいいぐらいなのですけどね、効率じゃない良さってのがあるんです。Linqには。

やり方はまだあります。WebClientは本当にただのWebRequestのラッパーで、中では普通にWebRequestを呼んで処理しています。よって、継承してoverrideしてGetWebRequestの辺りを書き換えて、CookieContainerを使うようにすれば非常に簡単です。

class CustomWebClient:WebClient

{

private CookieContainer cookieContainer = new CookieContainer();

// WebClientはWebRequestのラッパーにすぎないので、

// GetWebRequestのところの動作をちょっと横取りして書き換える

protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address)

{

var request = base.GetWebRequest(address);

if (request is HttpWebRequest)

{

(request as HttpWebRequest).CookieContainer = cookieContainer;

}

return request;

}

}

// WebClientを継承してちょっと書き換えてやれば一番簡単

var cwc = new CustomWebClient { Encoding = Encoding.GetEncoding("euc-jp") };

cwc.UploadValues("https://mixi.jp/login.pl", new NameValueCollection

{

{"next_url", "/home.pl"},

{"email", "める"},

{"password", "ぱす"}

});

var result = cwc.DownloadString("https://mixi.jp/show_log.pl");

Console.WriteLine(result); // アクセスできてるのを確認

私的にはこれがお薦め。どうせWebRequestはそのまんまじゃ使い辛いので、多かれ少なかれラッパー作るでしょう。出来の悪いラッパーを作る/使うぐらいなら、WebClientの気の利かない部分だけ書き換えた方が良い。 ちなみにCookieの他にもWebClientの気の利かないところとしては、自動でリダイレクトするところが辛い、場合がある。普段はリダイレクトでいいんですが、リダイレクトされると困るシチュエーションもあります、たまに。そんな問題も、CookieContainerと同じくGetWebRequestの部分で、request.AllowAutoRedirectを設定すれば回避出来ます。

Web上のものをゴニョゴニョ処理するのに「Rubyなどのスクリプト言語の良さが目立つ。」というのは、ライブラリの問題にすぎない、ってことですな。XML処理には今やLinq to XMLがあるし、HTMLの取得にしてもちょっと工夫するだけで回避できるのでC#だから書きにくい、なんてことは無いと思っています。いやまあMechanize便利やん、とかありますがありますが。しかしC#には最終兵器、WebBrowserがあるので何とでもなる。HTML解析ならHtml Agility Packを使えば、物凄く簡単に出来ます。

最後に、Twitterの自分の投稿最新20件をmixiボイスに投げ込む、というコードを例として出してみます。CustomWebClientクラスは上に乗っけた奴を使っています。

static void Main(string[] args)

{

var encoding = Encoding.GetEncoding("euc-jp");

// ログイン

var cwc = new CustomWebClient { Encoding = encoding };

cwc.UploadValues("https://mixi.jp/login.pl", new NameValueCollection

{

{"next_url", "/home.pl"},

{"email", "めーる"},

{"password", "ぱすわど"}

});

// 投稿に必要なpost_keyをhtmlから取り出す

var echo = cwc.DownloadString("https://mixi.jp/recent_echo.pl");

var postKey = Regex.Match(echo, "id=\"post_key\" value=\"(.+?)\"").Groups[1].Value;

// 例なので簡易化するため認証無しのTwitterステータスを取得します

// HttpUtilityの利用にはSystem.Webの参照設定が別途必要

var id = "自分の(じゃなくてもいいけど)TwitterID";

var texts = XDocument.Load("http://twitter.com/statuses/user_timeline/" + id + ".xml")

.Descendants("status")

.Select(x => HttpUtility.HtmlDecode(x.Element("text").Value))

.Reverse();

foreach (var text in texts)

{

// mixiボイスに投稿(UTF-8以外の日本語の投稿はUploadValuesが使えない(泣)

cwc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded";

cwc.UploadString("http://mixi.jp/add_echo.pl", string.Join("&", new[]

{

"body=" + HttpUtility.UrlEncode(text, encoding),

"post_key=" + postKey,

"redirect=recent_echo"

}));

}

}

差分を記録するようにしたり、@付きを除外したりするようにすれば、そこそこ使えるんじゃないかしらん。利用はご自由にどうぞ。

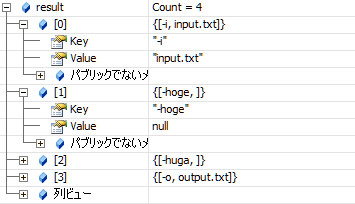

Linqでコマンドラインオプション解析

- 2009-12-13

最近、Linqでの副作用について考えこむことが多くなりました。きっかけはSelectメソッド内で、外部のListに対してAddしたあげくreturn null -> ToArrayとかいうForEach代わりに使うかのような超勘違いしたコードを見せられたことなのですが(自信満々にどうだ!って感じで出されたのでモニョるしかなかったという苦い記憶ががが) と、そんな私の愚痴はどうでもよくて、副作用。基本的には邪悪ですよね。個人的に嫌なのは、せっかくスコープが狭く、ラムダ式だけを見つめれば良い状態になっているのに、副作用が入ると広い範囲を意識しなければならないこと。この変数名はどこからきたの? インスタンスの状態はどうなるの? 考えごとが増えるのは嫌なものです。ミスも増えるでしょう。エラーの温床となってしまいます。

とはいえ、使いどころによっては強力な効果を発揮するのも事実。例えば、以前書いたIEnumerableの文字列連結なんて、カウント用変数を一つ用意するだけで、Aggregateでサクッと書けてしまいます。というわけで、無駄な多用は厳禁だけど、使いどころをちゃんとおさえて書きましょう、というイイコな結論を出しつつ本題というか例題。

コマンドラインオプション解析。シーケンスを前方から解析して、次のキーが現れるまでは以前のキーで分類する。という分かるような分からないようなお話です。コマンドラインオプションだけでなく、たとえば決まった形式のテキストファイルを解析するとかでよくありそうなパターンだと思います。これがXMLなら簡単に解析出来るのに、クッ…… みたいな。

さて、グループ分けとなると、じゃあLinqで出来るよね? GroupByかなんかを使えばいいっしょー。と思い浮かぶわけなのですが、素の状態だと上手くいきません。GroupByを使うためのキーを列挙内部だけで保持することは出来ないからです。じゃあどうするか、というと、そうそう、副作用です副作用。はいはいクロージャクロージャ。というわけで列挙中にサクサクッとキーを書き換えてしまいましょう。

// こんな風に来るコマンドラインオプションを解析しよう

var args = new[] { "-i", "input.txt", "-hoge", "-huga", "-o", "output.txt" };

// グループ分けといったらLinqだよね?

// ディクショナリに分解したい、dict["-i"]で"input.txt"が取れる、というように

// コマンドラインオプションをHashSetに格納する

var options = new HashSet<string> { "-i", "-hoge", "-huga", "-o" };

string key = null;

var result = args

.GroupBy(s => options.Contains(s) ? key = s : key) // 副作用!

.ToDictionary(g => g.Key, g => g.Skip(1).FirstOrDefault()); // 1番目はキーなのでSkip

とまあ、こうなります。副作用便利!

そういえばコマンドラインオプションの解析は.NET Framework標準では用意されていないのですよねえ。外部ライブラリのものは、当然なのですがあらゆるものに対処するため、どれもこれもヘヴィーすぎです。別にそんな複雑なのいらないよー、-oを解析出来ればそれだけでいいんだよー、的な小さいシチュエーションなら、この程度でも問題ない、はずです、きっと。

例としてコマンドラインオプションの解析を出したのは、id:coma2nさんのNDesk.Options(Mono) - コマンドラインパーサー - Programmable Lifeという記事を見てのことです。このNDesk.Optionsは凄いですね! まだ触ってないので実際の使いかっては分かりませんが、ラムダ式の使い方に驚きました。非常に上手いやり方だと思います。シンプルで。明快で。覚えやすく書きやすく。私もこういう発想が出来るようになりたいなあ。

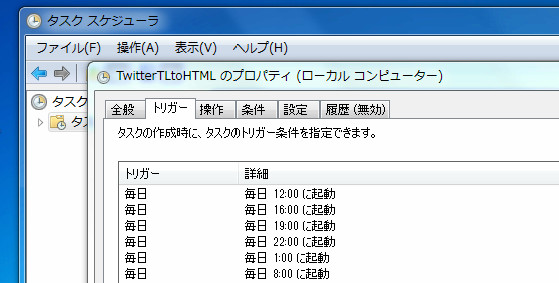

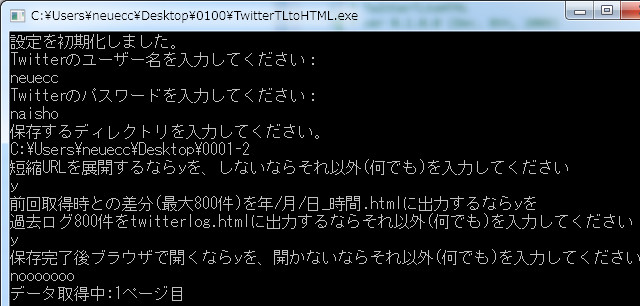

TwitterTLtoHTML ver.0.1.0.0

- 2009-12-08

ノートPCを買いました。完全デスクトップ至上主義者だったというのに!あれです、あんまり引きこもってばかりいるのもよろしくないので、ノートPCさえあれば勉強会とかも出れる!のかどうかは、そもそもなくても出れるよねえ、あっても出れないよねえ(私の非コミュ脳的に) などと思いつつも、まあそんなこんなで買いました。流行りのCULVノートって奴です。Visual Studio 2008が思っていたよりも遥かに実用的な速度で動いていて、そう、こんなんでいーんだよ、とか思ったりなどした。けれど、VS2010は絶望的に動かなかった。重過ぎる。世の中厳しい。

引きこもり解消目的の他にもう一つ、常時起動の半サーバー用途というのもあります。ストリームAPIを監視したxboxinfotwitusersリストへの追加プログラムを常時デスクトップPCで振り回すのもカッタルイというか消費電力的に無駄なので、低消費電力なノートPCへ退避させよう、と思ったわけです。そもそも他にも、はてなついったー同期ツールだのXboxInfoTwitだの、PC常時起動を前提のアプリを幾つか公開しているので、調度良いということで。

んで、本題。常時起動PCがあるなら、過去ログも常時起動で定期的に取得して、差分をHTMLに残せばいいよね!それをDropboxなんかの共有フォルダに保存するようにすれば、取りこぼしもないし、何処からでもログを参照できるしで最高ぢゃん(そこで本当に自宅鯖にしてネットワークに公開する、というのは手間がかかりすぎるので超却下)。というわけで定期起動実行用のモードを追加しました。前回取得からの差分のみを、yyyy/MM/dd_HHmmssの形式(/はフォルダ)で保存します。今まで通り、過去800件取得モードも残してあります。

定期取得でやりたい場合は、タスクスケジューラに突っ込めばおk。タスクスケジューラは柔軟に設定出来る分、とっつきづらくて面倒くさいんですねえ。でも、例えば「バッテリ電源の時は実行しない」とか素敵オプションが色々用意されているので、使うといいと思います。トリガを大量に設定しておいて、18-24とかの流速の激しい時間帯は更新間隔短め、0-9とか静かな時間帯は更新間隔長め、12時のお昼休憩の前に一度まとめて読みたいので12時ジャストに設定。とか色々と考えられますので適当に気に入る設定を探ると良いんじゃないかと思われます。

あと一応、TinyUrlとかのデコード機能も入れておきました。実装は超手抜きで、Urlを片っぱしから WebRequest.Create(url).GetResponse().ResponseUri.AbsoluteUri; しているだけです。んま、問題ないでしょう、多分。普段Echofonで短縮Urlのまま表示されていただけに、こうして展開された形で見れると、いかに短縮Urlがイライラさせるものなのかよーく分かりますな。投稿時に必須なのはしょうがないのですけど……。

それと、今回からは初回設定は対話式ウィザードで行うようにしてます。あと、パスワードはそのPCでのみ復元出来る、という形で暗号化されます。設定ファイル直書き換えで一番嫌なのは、パスワードを平文で置く、ということなので、それを避けるために、ですね。書き捨ての小さいコンソールアプリなのでいっかー、と最初思ったんですが、やっぱり気になりました。

最後に、バグフィックス。二重でHtmlエンコードしてた部分を直しました。TwitterからのXMLは既にHTMLエンコードされている状態なので、それをそのままXElementに流し込むと二重でエンコードされてしまいます。なので、一旦デコードしています。この辺は結構よくミスしてしまうんですよねー。取得したものがどんな状態なのか、利用するクラスがどういう動作をするのか、ともにちゃんと把握していないとハマリがちです。

ちなみにまるで利用者がいる風な口で紹介していますが、ダウンロード数は超絶少ないので利用者なんていませんよ! 完全に自分用ですな。

2009/12/09 追記

ダウンロード先ファイルが古いバージョンのままでした……。今、直しました。ただでさえゼロに近いダウンロード数だったというのに、こうして使ってくれるかもしれない/コードを見てくれるかもしれない人を失ってしまう……。

書評 : More Effective C#

- 2009-12-06

結論は「Linq to Objectsの本」です。全編に渡って例題がLinqの再実装となっていて驚きました。「作って学ぶLinq」のほうが題として正しいぐらい。冗談じゃなく本当に、7割ぐらいが実質Linq周りです。実質、と言ったのは本書中では特に明言されていないからですが、見ればすぐにこれLinq to Objects……と突っ込みたくなること請け合いの例が沢山収録されています。

以前からLinq to Objectsに絞った解説書が出るべきだ、と思っていました。Linq to Objectsはこれでいて結構深いのです。どうもLinqというとLinq to SQLとか、データベース周りの喧伝の印象が強いようで、Linq to Objectsの実態が正しく伝わっていない気がします。今時リスト処理に高階関数使うなんてどのLightweight Languageでも常識よねー、というお話でもあります。Rubyのメソッドチェイン+ブロックなんて見た目だけで言えばLinqと丸っきり一緒ですし。昨今のモダンな言語の最も優れた部分を、最も優れた形で掲示しているのがLinqです。(優れた形、というのに異論はあると思いますが突っこまんで下さい)

そんなわけで褒め称えたいところだし、内容は結構良いと思っているのですが難点が一つ。対象範囲がC#3.0までのわりに、書き方が微妙に2.0っぽいこと。これはよろしくない。Linqに関しても再実装であることが本書中に明言がなく、書き方が2.0なので、「2.0でLinqをやるには」になっています。別に原理を知れればいいわけで、何も本書中の書き方を真似る必要はないのですが、それだと人に薦めづらいのですね。Linq知らない人に、これ見て学ぶといいよ、と素直に手渡したいのだけど手渡しにくい感が悔しいです。変にC#2.0と3.0を行ったり来たりするようなフワフワした構成じゃなく、Linqであることを明言した上で、その解説に徹してくれればよかったなあ、なんて思うんですね。

本の意義というか効用は、Linqや高階関数を多用してしまっても、この本が免罪符になるというのが一番大きいですね! C#3.0というのはLinqを使いこなし、更にはLinq風に設計構築していくのがEffectiveなのです、と大手を振って言える、かも。でもまあ、実際Linq風に扱うのが基盤になっているのは確かなので、変に凝るよりはLinq to Xxxみたいになっているほうが嬉しいです<ライブラリのような根幹部分での設計

Moreが先に出ていて、無印の発刊はこれから先です。無印がMoreの後に出るのは、本国では無印はC# 4.0対応の第二版が出るのでそれを待つのかなー、と思ったのですがそういうわけでもないようで。というわけで恐らくC#1.0まで対応のものだと思うので残念のような、そうでもないような。私はC#3.0から入ったにわかC#使いなので、1.0の書き方を見れるというのも新鮮で面白いんじゃないかなー、なんて思ってます。

Reactive Extensions for .NET (Rx) メソッド探訪第六回:exception handling

- 2009-11-29

.NET Reactive FrameworkからReactive Extensions for .NET (Rx)に名称が変わったようなので、タイトルも変更。長いね。というわけで久しぶりなのですが、今回はざっとexception handling operators、つまり「Catch, Finally, Retry, OnErrorResumeNext」を見てみることにします。それとRun(ForEachなので説明不要ですが)。Rxって何?という人はHello, Reactive Extensionsをまず参照下さい。

Rxの花形はイベント合流系のメソッドにあると思うので、ひたすら脇役ばかりを紹介してちっとも本流に入ろうとしないのはどうかと思うのですけど、EnumerableExのCatchを見て、あー、こりゃ便利だ、ヤバい、便利だ、用途すぐ浮かんでしまった、というわけでしてCatchを紹介します。まずは、その浮かんだ例であるTwitterのタイムライン取得をどうぞ。例はIEnumerableに対してのものですが、IObservableに対してのものも同じです。

class Twitter

{

public string Text { get; set; }

public DateTime CreatedAt { get; set; }

}

static IEnumerable<Twitter> EnumerateUserTimeline(string userName)

{

// {0}はユーザー名、{1}はページ番号 公開ユーザーのものを取得なら認証不要

var format = "http://twitter.com/statuses/user_timeline/{0}.xml?page={1}";

foreach (var page in Enumerable.Range(1, 1000))

{

var query = XDocument.Load(string.Format(format, userName, page))

.Descendants("status")

.Select(e => new Twitter

{

Text = e.Element("text").Value,

CreatedAt = DateTime.ParseExact(e.Element("created_at").Value,

"ddd MMM dd HH:mm:ss zzzz yyyy",

CultureInfo.InvariantCulture,

DateTimeStyles.AssumeUniversal)

});

foreach (var item in query) yield return item;

}

}

static void Main(string[] args)

{

// 2009/11/23から今日までの投稿を古い順に並べるというもの

var test = EnumerateUserTimeline("neuecc")

.TakeWhile(t => t.CreatedAt >= new DateTime(2009, 11, 23))

.OrderBy(t => t.CreatedAt)

.ToArray();

// これで基本的には問題ないわけですが、TwitterにはAPI制限があるので

// ちゃんと全部取得出来るわけではなく、API制限発動 => 死亡になる可能性がある

// 死んでもいいんだけど、せっかく取った死ぬ前のデータはがめておきたいよねえ

// というわけで、そこで出番なのがRxのCatch!

var test2 = EnumerateUserTimeline("neuecc")

.TakeWhile(t => t.CreatedAt >= new DateTime(2009, 11, 23))

.Catch((Exception e) => Enumerable.Empty<Twitter>())

.OrderBy(t => t.CreatedAt)

.ToArray();

// 例外が発生したら握りつぶして、代わりにEnumerable.Emptyを返します

// なので、例外発生前のデータは全て取得出来ています、素晴らしい!

}

といった感じです。つまりCatchは、そのまんまCatchです。Linqで全部書くのも良いんだけど、例外処理が出来なくてなあ、という不満がこれで解消されます。残りのFinally, Retry, OnErrorResumeNextですが、全部Catchの派生みたいなものです。とりあえず簡単な例を。

static IEnumerable<int> Iterate1To5()

{

yield return 1;

yield return 2;

throw new DivideByZeroException(); // 嘘例外でも投げておく

yield return 4;

yield return 5;

}

static void Main(string[] args)

{

// 1,2

Iterate1To5().Catch((Exception e) => Enumerable.Empty<int>()).Run(Console.WriteLine);

// 1,2,100,200

Iterate1To5().Catch((Exception e) => new[] { 100, 200 }).Run(Console.WriteLine);

// 1,2 -> 例外発生(ArgumentNullExceptionはDivideByZeroExceptionじゃないのでCatchしない)

Iterate1To5().Catch((ArgumentNullException e) => new[] { 100, 200 }).Run(Console.WriteLine);

// 1,2,100,200。つまりCatchの簡略版

Iterate1To5().OnErrorResumeNext(new[] { 100, 200 }).Run(Console.WriteLine);

// 1,2,Finally。これでtry-catch-finallyが出来あがる

Iterate1To5()

.Catch((Exception e) => Enumerable.Empty<int>())

.Finally(() => Console.WriteLine("Finally"))

.Run(Console.WriteLine);

// 1,2 -> 1,2 -> 例外発生。例外を検知したら最初から列挙し直しての再試行

// EnumerableExのRetryはバグっぽくてObservableとは違う動きをする

// 明らかにオカシイのでそのうち修正されるでしょう

Iterate1To5().ToObservable().Retry(2).Subscribe(Console.WriteLine);

}

最後に、中身をちゃんと知るには自分で実装するに限る、ということでIEnumerableでの拡張メソッドで再現してみました。Catchは本当に便利なので、わざわざRx使うのも、と思う場合は以下のコードを是非コピペして使ってくださいな。

// ループをぶん回すだけ、というもの(linq.jsではForce()が同様の働き)

public static void Run<TSource>(this IEnumerable<TSource> source)

{

source.Run(_ => { });

}

// ようするにForEach

public static void Run<TSource>(this IEnumerable<TSource> source, Action<TSource> action)

{

foreach (var item in source) action(item);

}

// try-catch句の中でyield returnが使えないので回りっくどいことに

public static IEnumerable<TSource> Catch<TSource, TException>(this IEnumerable<TSource> source,

Func<TException, IEnumerable<TSource>> handler) where TException : Exception

{

using (var enumerator = source.GetEnumerator())

{

while (true)

{

TException exception = null;

var hasNext = false;

try

{

hasNext = enumerator.MoveNext();

}

catch (Exception e)

{

exception = e as TException;

if (exception == null) throw;

}

if (exception != null)

{

foreach (var item in handler(exception)) yield return item;

}

if (hasNext) yield return enumerator.Current;

else yield break;

}

}

}

// Rxにはこういう、handlerがActionのオーバーロードが欲しいです

// わざわざ空のシーケンス投げるのは面倒くさいし、匿名型に対応できないじゃないか!

public static IEnumerable<TSource> Catch<TSource, TException>(this IEnumerable<TSource> source,

Action<TException> handler) where TException : Exception

{

return source.Catch((TException e) => { handler(e); return Enumerable.Empty<TSource>(); });

}

// OnErrorResumeNextはCatchの簡略版みたいなもんですね、別に必要ないような

public static IEnumerable<TSource> OnErrorResumeNext<TSource>(this IEnumerable<TSource> source, IEnumerable<TSource> next)

{

return source.Catch((Exception e) => next);

}

// ToList().ForEach()とRun()ではactionの出るタイミングが変わることに注意

public static IEnumerable<TSource> Finally<TSource>(this IEnumerable<TSource> source, Action action)

{

try { foreach (var item in source) yield return item; }

finally { action(); }

}

// 本当は無限でやるべきなんでしょうが、int.MaxValueで。

public static IEnumerable<TSource> Retry<TSource>(this IEnumerable<TSource> source)

{

return source.Retry(int.MaxValue);

}

// EnumerableExのRetryがバグ臭いのでObservable.Retryの挙動を採用しました

public static IEnumerable<TSource> Retry<TSource>(this IEnumerable<TSource> source, int retryCount)

{

var count = 0;

Exception exception = null;

while (count < retryCount)

{

exception = null;

foreach (var item in source.Catch((Exception e) => exception = e))

{

yield return item;

}

if (exception == null) yield break;

count++;

}

throw exception;

}

どれもCatchの派生のようなものです、CatchイイよCatch。これは使いまくりたくなる。それにしてもtry-catchの中でyield returnが使えないのを、はじめて知りました。こんなことやろうとしたことがなかったので。あと、EnumerableEx.Retryはひっじょーにバグ臭いです。ちなみにEnumerableEx.Mergeもバグ臭い。全体的にEnumerableExはバグ臭さ全開です。明らかに(Observableから)適当に移植した感漂ってます。ヤバい。

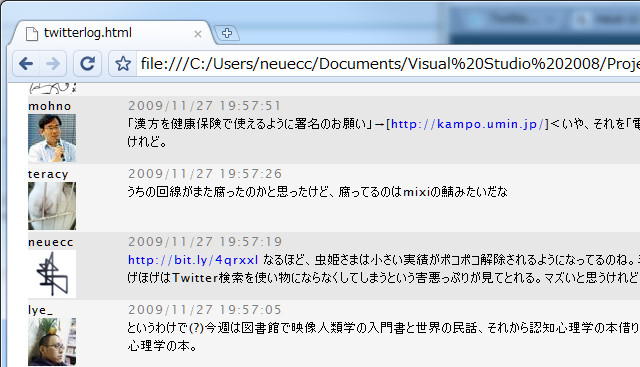

TwitterのTL過去ログをHTMLにするツール

- 2009-11-27

Twitterの他の人のポストは全部読みたいと思っています。数千もフォローしてるアルファーツイッタッターでは無理でしょうけど、せいぜい百ちょいぐらいなら全然いけるわけです。と、思っていたのですが、たかだか200を超えたところで、ん、無理……?と思える感じになってきてしまいました。ツール的限界で。Webから過去ログを見ようとすると、限界点に到達してしまって未読があるのに過去ログが見れない状態になってしまって。ていうか、そもそもWebでログを見るというのはダルい。まあ、ないですよね。私がTwitterで使っているツールはEchofonで、これは過去ログ見るのに適さないし全然昔の見れないし、というわけでどうしたものかなー、と思っていたんですが、作ればいいわけですよね、過去ログ閲覧専用Twitterクライアント。

と、考えてはみたものの、そもそもわざわざツール作るまでもなく、ログをHTMLで吐けばいいんじゃね?と気付いた。YesYesYes。流し読みなら、むしろへっぽこ専用ツールよりもブラウザのほうが見やすいし。家でガッとHTML取得しといてモバイルに転送して電車でゆったり見る、とか出来るし。というわけで、可能な限り過去ログを掘ってHTMLに吐きだすプログラムを書きました。可能な限り、といってもAPI制限の都合上で最大800件まで、のようです。うーん、これじゃあ半日ぐらい前、程度ですよねえ。18-24時とかだと一瞬で吹っ飛びそうかも。3000件ぐらいまでは欲しいとこなのですが……。なお、API消費はたった4か5なので安心です。一回につき200件取れるので。

デザインはCSSで行えます。例えばimgのwidthとheightを0pxにすればアイコン表示を消せます。これで学校や会社で見る時にアニメアイコンが並んで恥ずかしい思いをしなくて済む! あとまあ、デフォルトのCSSはショボい(私がCSSの知識ないので……。float良く分からん、高さ揃わない、50pxで決め打ち!とか)ので、適当に改良して使ってください。

あと、コード(C# 3.0)も同梱してあるので適当に見て突っ込んでくださいな。HTML組み立て部分はLINQ to XMLです。

var urlPattern = new Regex("(s?https?://[-_.!~*'()a-zA-Z0-9;/?:@&=+$,%#]+)");

var xhtml = new XElement("html",

new XElement("head",

new XElement("link", new XAttribute("rel", "stylesheet"), new XAttribute("href", "style.css"))),

new XElement("body",

new XElement("ul",

EnumerateHomeTimeline(username, password).Select((t, i) =>

new XElement("li", new XAttribute("class", (i % 2 == 0 ? "even" : "odd")),

new XElement("div",new XAttribute("class","name"), t.ScreenName),

new XElement("div",new XAttribute("class","date"),t.CreatedAt.ToString("G")),

new XElement("div",

new XAttribute("class","image"),

new XElement("img",new XAttribute("src", t.ProfileImageUrl))),

new XElement("div",

new XAttribute("class","text"),

urlPattern.Split(t.Text).Select(s=>

{

var href = urlPattern.Match(s);

return (!href.Success)

? (XNode)new XText(s)

: new XElement("a",new XAttribute("href",href.Value),href.Value);

})))))));

えーと…… 汚い、ですね!それでも、このLINQ to XMLの関数型構築がなければどれだけ悲惨なことになっていたか!やはりLINQ to XMLは素晴らしい。さて、しかし困ったのがリンクのaタグ付け。文字列で扱っていれば普通に置換すれば済む話なのですが、XTextにそれを放り込むとタグはエスケープされます。最初驚いたのですが、考えてみると当然ですね、XMLとして不正なものは許されないので。しょうがないのでSplitしてXMLとして組み立ててやりました。

json/xmlを拾ってきてHTMLに整形するだけなのだから、JavaScriptで書いてうぇぶあぷり、的なものにしたほうが利便性とか何とかかんとかが良好なんじゃございませんこと?とか思わなくもなかったのですが、C#、楽なので、ほんと。良い言語なんですって。